法人の理念

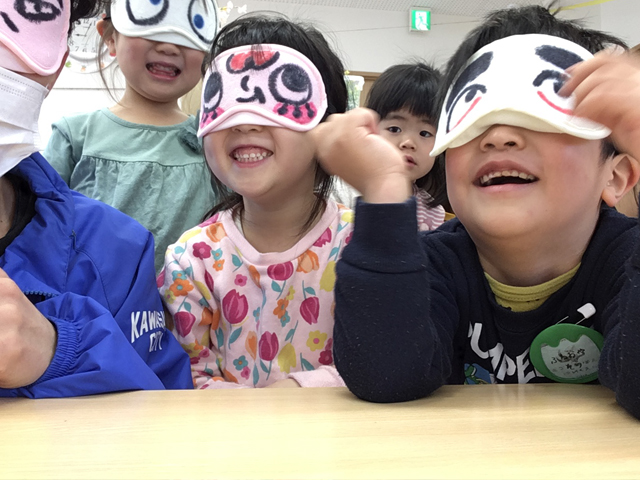

例えば、子どもが自分でトイレに行けるようになるために重要なことは、オシッコがしたいとかウンチがしたいとか、自分の感覚に自ら気づくことです。それは、失敗を繰り返すことから始まり、その失敗を繰り返す中で、保育者の優しい声がけと適切な対応が、子どもにその事を気づかせていきます。排泄の失敗を悪いこと、恥ずかしいことと間違って受け止めることのないよう、特に気をつけて声かけをしながら、子ども自身が気づき、意欲を持って取り組めるように、保育者それぞれが子ども達の発達への気づきを大切に保育をします。

社会福祉法人 川崎立正福祉会

理事長の仕事ってなに…?

私は理事長の仕事とは何だろう?と考えた時、それは経営者として、それぞれの施設のビジョンを考える事でも、お金の計算をする事でもないと思っています。子どもを預かる法人としてまず考える事は、当然子どもの事です。子どもは常に弱い立場です。その弱い立場の子どもを守ってあげられるのは大人です。反対にその立場をおかすのも大人です。だからこそ、法人の代表者として唯一考える事は子どもの立場をいつも考えてあげる事です。それは職員に対しても保護者に対しても常に問いかけながら、子どもにとっての最善とは何かを模索していく事です。その事が根底にあってこそ経営ビジョンや経営努力が生きてくるのだと思います。

どうかこの「子どもを第一に」の考えを十分ご理解頂ければと思っています。

理事長 小林 慈瑛

保育方針

子どもの個人を認める

はじめに「平等」と言う考え方は仏教では少し異なります。例えば食べ物を均等に分け与える事をさす一般的な「平等」と言う考えに対し、仏教の「平等」は、大きな大人と小さな子どもに対し均等に分け与えるのではなく、それぞれにあった量を与えるという考え方をします。

それは一人ひとりにあった対応をするということです。子どもの現状を的確に把握して子どもの発達に合わせた支援をしなくてはなりません。子ども一人一人を「木月の子ども」として接し、子どもを尊厳ある一個人として認めて、大人の充足物として扱いません。

「みんなちがってみんないい」

保育者の優しく丁寧な関わり

次に、「平和」つまりどの子とも仲良くするということは、人と関わる力がなくては出来ません。そのために日々の生活や遊びの中で、人とのかかわりを身につけ、「生きる力」を育てていきます。

具体的には、まず乳児期は養育者との共感をおぼえ、コミュニケーションの基礎を築きます。養育者との豊かな交流を体験した子どもは、やがて同年齢や少し年上の子どもたちとのコミュニケーションを重ねて、人と関わる力を高めていきます。年長になる頃までには相手の気持ちを読み取り、過去の出来事をベースに、少し先のことまで考えられるようになります。同時に幼い子や弱い仲間へのいたわりの気持ち、協調心が育まれます。保育者は子どもの成長や気持ちの変化に寄り添い、良き理解者になることを心がけます。

心身の発達は自己肯定感から

保育者はたえず子どもの存在を肯定し、言葉と態度(表情)でその事を子ども自身に伝え続け、自分の存在が周りを喜ばしていること、役に立っていることを子ども自身が感じられるように努めます。そのためにはまず子どもの存在を認めて、誉めてあげることが大切です。

友達を傷つけたり、ルールを守れなかったりしたときは当然しかってもらう権利があります。「自由はお隣の自由も守られてはじめて自由」、幼いながらに生活の中に決まりがあることを知りつつ、自分達で出来ることに進んで取り組めるような、快適で安心の生活空間をつくります。このような生活を日々送ることにより、健全な精神と健康な体をつくっていきます。

「させる」から「する」へ

幼い子どもが人として生きていく力を獲得して生きていくために、保育や生活の中で自分のことを大人から「~させる」のではなく、進んで「~する」ことが出来るように、人的・物的・空間的環境を構築します。生活の営みの中で自分の考えを持って、自ら進んで取り組むことほど大切なことはありません。

「子どもにミルクを飲ませる」→「子どもがミルクを飲む」

「トイレに行かせる」→「トイレに行く」

「午睡させる」→「お昼寝をする」

「おもちゃで遊ばせる」→「おもちゃで遊ぶ」

子ども達は毎日の園生活を充実して送ることにより、体と知恵が育ち、友達と関わる力が強化される保育環境を構築し保育を展開します。子どもが自主的に生活できるように設定ができない場合、直接的な原因ばかりに気をとられず、なぜそのようにならないか広い視野の中で考えていきます。

保育目標

環境設定と見守り

「人と関わる力」「主体性」「自主性」を追求するために、保育者はそれぞれの役割(担任)を固定的に遂行するだけでなく、状況に応じて自らはたすべき役割を能動的に見つけて実行することを心掛けます。

保育園は子ども達にとって生活の場所であり、毎日の営みの積み重ねが自立や成長につながると考えます。保育者の考えや「年齢によるものさし」より、子どもそれぞれの状況把握に努めること、発達に沿った計画策定・環境設定を行い、異年齢で生活するメリットを活かしていきます。